Serie C – Va bene così, Torres! Fermata l’Entella a Chiavari 1-1

Da una confessione di Eduardo de Filippo a un obiettivo da perseguire già dalle prime esperienze professionali e personali. Quando l’empatia e la grande capacità di cronaca si uniscono, nascono libri di successo e storie da raccontare

©Riproduzione riservata

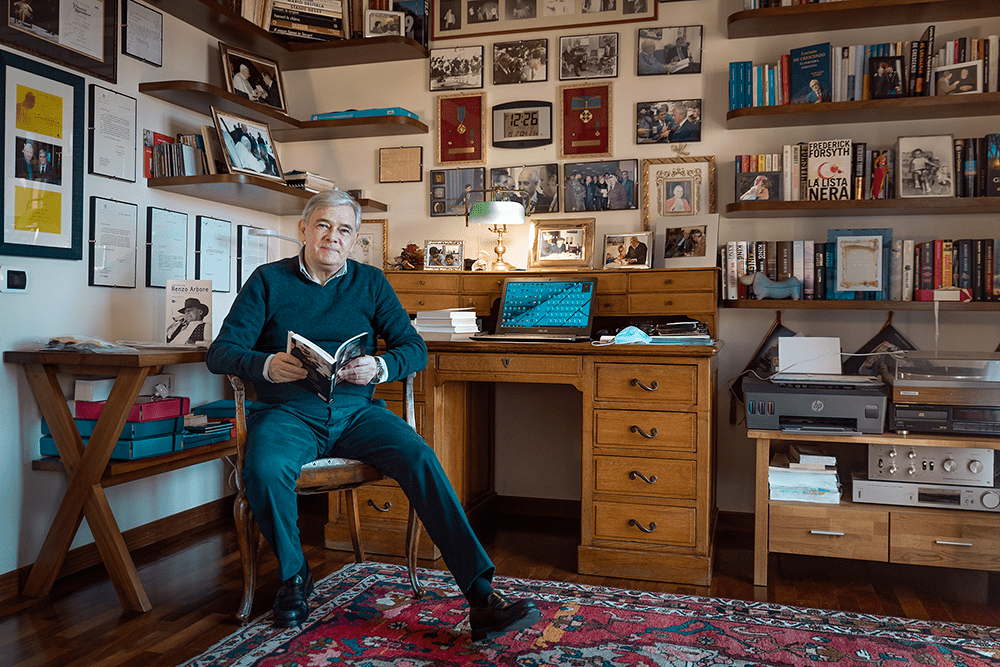

Ascoltare Gianni Garrucciu parlare è come leggere i suoi libri. Ti avvolge, ti conquista e ti lascia quel senso di dovere e di riflessione che in pochi riescono a trasmettere.

Personalità poliedrica, Garrucciu esordisce giovanissimo con Radio Rai e con il teatro per poi continuare con la docenza e gli studi di medicina, fino al giornalismo in Rai e la scrittura. Nel 1974 fonda, con alcuni amici, la Compagnia per la diffusione del teatro popolare con la quale porta in scena Eduardo de Filippo e Pirandello.

Nei primi anni ‘80 è stato redattore del quotidiano «L’altro giornale» e direttore dell’ufficio stampa dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sassari, oltre che docente presso l’Università di Sassari e creatore di programmi radiofonici anche di livello nazionale.

Nel 1985 entra a far parte della sede regionale della Rai e nel 1990 esordisce su Radio Due durante i mondiali di calcio, guadagnandosi poi una rubrica sul calcio di serie C per Rai International.

Nel 1992 scrive il primo libro Il telegiornale tra informazione, potere e spettacolo, proseguendo nel 2004 con Buonasera ovunque voi siate dedicato invece al mondo della radio.

Allo stesso tempo prosegue l’attività di inviato che gli permette di conoscere personalità di rilievo tra cui Karol Wojtyla. È a lui che dedica il terzo libro Giovanni Paolo II, l’Uomo che ha cambiato gli uomini e che gli regala non solo incontri speciali ma anche premi prestigiosi.

Nel 2013 si dedica invece al libro Renzo Arbore, vita, opere e (soprattutto) miracoli, in cui racconta la vita dell’artista anche attraverso le testimonianze dello stesso Arbore.

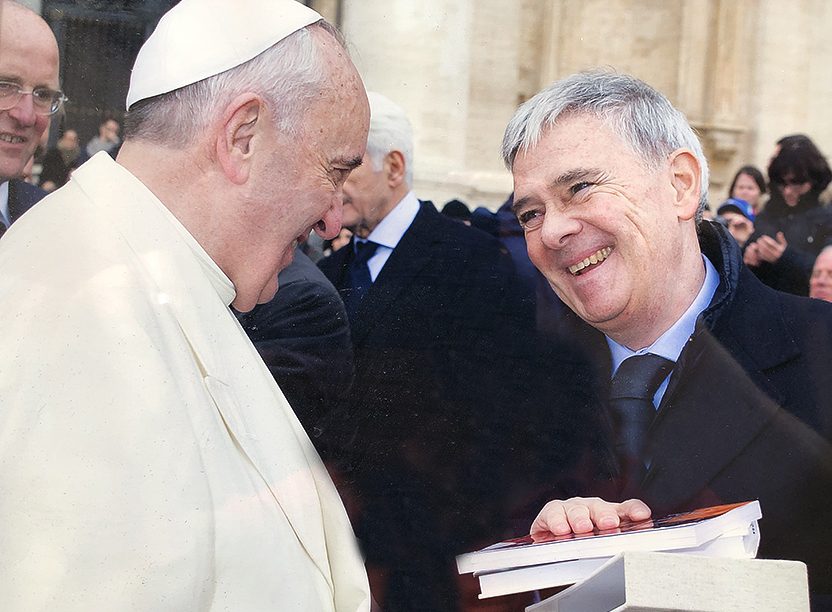

La sua premiata carriera da giornalista e scrittore ci offre un ultimo libro Fame – Una conversazione con Papa Francesco, edito dalla San Paolo edizioni, del quale gli abbiamo chiesto di parlare.

Hai sempre avuto una grande capacità di rapportarti con le persone in generale e non solo con i grandi personaggi…

Francesco Cossiga, conoscendomi da quando, da bambino, facevo il chierichetto, mi diceva: «Sai cosa mi piace di te? Mi piace che sai mangiare nel piccolo quartiere di periferia come sai mangiare nel migliore ristorante della città». Per me non ha mai fatto differenza il luogo in cui mi trovassi e mi rivolgevo a Cossiga solo per chiedergli di difendere l’ufficio Rai di Sassari, non per interesse personale. Devo ammettere che mi ha sempre supportato, così come ha fatto con tante altre persone. Ad ogni modo, Cossiga mi diceva: «Quando ho speso qualche buona parola, mi ha sempre fatto piacere perché non mi hai mai fatto fare brutta figura». E di questo ne sono davvero orgoglioso.

Sei stato anche nominato direttore della Rai regionale ma hai rifiutato, giusto?

No, l’ho fatto per un periodo, poi ho rimesso il mandato.

Come mai?

Ci sono state più ragioni. La cosa più carina me l’ha detta un amico, Italo Santoni, che con il suo accento marcato mi ha chiesto: «Ma sei matto? Perché l’hai fatto?». Gli ho spiegato come io, sassarese Doc, abbia sofferto tanto la lontananza dalla mia città, pur avendo apprezzato Cagliari. Ha capito subito ma ci ha scherzato un po’ su.

Gianni, raccontaci della tua carriera.

È iniziato tutto quando ero molto giovane. Conservo con grande riconoscenza due principi. Il primo me l’ha insegnato uno dei miei idoli, che è stato anche uno dei miei padri, Eduardo de Filippo. Abbiamo portato il teatro di Eduardo per dieci anni quando a Sassari non esisteva ancora una scena teatrale locale. Negli anni ‘70, sino al ‘75 – quando è nata la “Teatro Sassari” con Giampiero Cubeddu e Mario Lubino – noi recitavamo già Non ti pago di de Filippo. Io ebbi anche la fortuna di incontrarlo Eduardo, e mi fulminò! Quando gli chiesi come fosse riuscito a raccontare tutte quelle storie, mi disse: «Solo perché ho vissuto con avidità e con pietà la vita di tanta gente».

Puoi dirci qualcosa di più?

Quando ho iniziato a fare l’insegnante di religione nelle scuole superiori, ho messo subito in pratica il suo insegnamento e il primo anno l’ho voluto fare a Latte Dolce (quartiere della città di Sassari, n.d.r.), in una scuola con molte difficoltà.

Che anno era?

Mi pare che avessi venti o ventun anni. Ero appena iscritto all’università, nel ‘74. All’inizio ho voluto scuole difficili. Allo stesso modo capitò quando andavo a fare Tutto il calcio minuto per minuto. Le squadre della serie C erano divise in girone A e girone B. Il girone A era al nord e ospitava le squadre più blasonate, quelle che contavano sui giovani futuri campioni delle grandi squadre di serie A. Il girone B invece era nel sud Italia, da Napoli in giù. Mi fecero seguire quest’ultimo, per iniziare. Andavo in campi in cui non esisteva neanche la recinzione! Lì, se facevi una radiocronaca poco casalinga, ti aspettavano fuori!

Raccontaci qualche succoso aneddoto di quegli anni.

Ricordo che quando ho iniziato a seguire il girone A della serie C, non prendevo l’aereo Alghero – Milano. Io facevo Alghero – Roma e poi prendevo il treno, l’espresso, che fermava a Roma ma partiva da Napoli. E benché noi giornalisti allora avessimo lo sconto del 70% per i viaggi in treno, io preferivo prendere la seconda classe. Le vere storie di vita si potevano sentire solo lì. Otto ore e mezzo di viaggio. Infatti i miei colleghi mi guardavano come un pazzo! Io andavo a prendere il treno che ci metteva sei ore e mezza da Roma, otto ore da Napoli. Ricordo di un viaggio trascorso accanto ad una persona anziana che accompagnava il nipote a Milano dove era emigrata la famiglia. Mi raccontò tutta la storia della sua vita. Quel viaggio mi sembrò durare solo cinque minuti!

Questo ti ha spinto a voler scrivere sempre di più?

Quello che mi ha sempre dato forza è stato il voler entrare con “avidità” nella storia della gente, così come diceva de Filippo. Il nostro mestiere è quello di elaborare le storie e raccontarle agli altri. Ed è necessario farlo con onestà. Quelle storie le puoi falsificare, le puoi piegare o le puoi raccontare per come sono. Non si deve esagerare però, purtroppo la realtà è già abbastanza cruda.

È molto bello ricordare gli aneddoti, scriverli, rileggerli e farli leggere anche ai più giovani. Spesso si stupiscono molto.

Quella che chiami esagerazione, amplificazione…

Oggi si potrebbe chiamare storytelling?

Io la chiamerei narrazione. Ora che insegno Storia e tecnica della radio all’Università, dico sempre una cosa agli studenti: «I giornalisti, non sono semplicemente una cassa di risonanza. Tu mi racconti una cosa e io la dico al microfono perché è il mio mestiere». No, non siamo cassa di risonanza, dobbiamo essere formatori di mentalità. Essere formatori di mentalità significa raccontare una storia nel migliore dei modi, cioè, per esempio, rendere partecipe il milanese del dramma che vive il calabrese, e viceversa.

Il secondo compito del formatore di mentalità – come diceva Sergio Zavoli – è quello di parlare bene, di scrivere bene e di raccontare bene in modo tale da insegnare anche il modo corretto di esprimersi.

Prima di fare il conduttore di giornali radio e poi di giornali televisivi, ho dovuto necessariamente frequentare dei corsi di dizione a Roma (ho seguito le mie lezioni assieme a grandi professionisti come Lilli Gruber). La prima lezione che ci fece un grande conduttore del giornale radio fu: «Quando usate le parole, conosciatene bene il significato perché, se la parola entra nell’uso comune in modo distorto, si continuerà a credere che sia il significato corretto invece che quello distorto». Ha fatto l’esempio della parola “commando”, «Un commando è entrato in una chiesa e ha fatto una strage». Nella realtà, nasce come parola con immagine positiva e propositiva. Il commando è il gruppo di militari o volontari che interviene per liberare un ostaggio, non per ucciderlo. Questa distorsione si è diffusa perché se n’è fatto un utilizzo scorretto. Da qui la necessità di essere formatori di mentalità. In questo Sergio Zavoli è stato il più grande, ha posto una grande attenzione sulla parola.

Riconosco che il mestiere del giornalista è uno dei più bei mestieri del mondo. Se non l’avessi fatto, non avrei avuto modo di incontrare tanta gente, tante storie e tanta umanità. Però, devo essere sincero, il più bel mestiere del mondo è quello dell’insegnante ed è anche il più mal pagato.

E anche il più difficile…

Esatto. Io ho iniziato insegnando religione a vent’anni.

Sei stato il più giovane professore d’Italia, giusto?

Sono stato il più giovane laico in Sardegna, il secondo in Italia. Infatti, riprendendo il discorso iniziale, il secondo principio che ha ispirato la mia vita arrivò direttamente dal Papa, all’inizio della carriera di docente: «Lei adesso ha un compito, quello di andare a diffondere gli insegnamenti. Vada ovunque. Vada dove ci sono cinque persone ad ascoltarla e dove ce ne sono 500. Perché il suo compito ora è quello di spargere il verbo». Allora io mi sono reso conto di una cosa: non ho mai aspettato che le cose arrivassero per caso. Le cose bisogna cercarle, bisogna costruirle, non arrivano dall’alto. Però devo anche ammettere che sono stato fortunato. Sempre Cossiga mi diceva: «Io posso aprirti le porte (come per le interviste) ma in quelle stanze devi saperci stare». Renata Tebaldi, grandissima soprano, era vicina agli ambienti di Andreotti. Quando arrivò per la prima volta alla Scala di Milano, i suoi detrattori dissero che era arrivata fino a lì perché amica del presidente. Lei, senza alterarsi, disse al giornalista che la affrontò: «Si, ha ragione. È possibile che il presidente Andreotti abbia speso per me qualche buona parola. Però le dico anche che sul quel palco, se ci arriva per “presentazione” può cantare una volta, ma se su quel palco non ci sa stare, la fanno scendere subito!». Non mi paragono certo alla Tebaldi, ma ho lavorato davvero sodo nonostante sia stato anche molto fortunato. Ci sono stati alcuni colleghi giornalisti, soprattutto locali, che non hanno avuto le mie occasioni. Io ho iniziato nelle TV private ma quasi subito ho incontrato la Rai.

Ho iniziato a fare la radio a dodici anni, proprio in Rai, ma ho ricevuto tantissime porte in faccia nella mia carriera. Anche per il libro su Papa Wojtyla e per l’ultimo Fame ho incontrato delle grandi difficoltà. Ricordo che quando scrissi il libro su Renzo Arbore, riuscii ad avere un appuntamento per intervistare Paolo Villaggio: mi fece andare a Roma per tre volte e ogni volta si trovava altrove per lavoro. Se mi fossi arreso per le prime porte chiuse non sarei arrivato da nessuna parte.

Concludo il pensiero dicendo che avendo ricevuto più degli altri, ora è mio compito restituire.

Alcuni dicono che la fortuna non esiste…

No, diciamo che te la crei. Chiamiamola fortuna. Quando avevo dodici anni, partecipavo ad un programma in Rai che si chiamava «La trottola», un programma per le scuole. Questa trottola aveva tante facce e ognuna di esse aveva stampata l’iniziale di una materia. C’era però anche la lettera N (nudda, “niente” in sardo, n.d.r.) che corrispondeva alla penitenza. Mentre aspettavamo la messa in onda delle puntate, facevo le imitazioni dei giornalisti e dei personaggi del tempo. Un giorno il regista mi sentì e penso di farmi fare quelle imitazioni durante il programma perciò da lì in poi, al mio turno con la trottola, “capitava” sempre la N. Da queste imitazioni scaturì l’interesse di Giampiero Cubeddu e di Manlio Brigaglia. Quest’ultimo scriveva i radiodrammi di storie sarde e Cubeddu ne curava la regia radiofonica. Mi chiamarono per fare il doppiatore di vari personaggi, di solito interpretavo “il figlio del sequestrato” oppure il maresciallo dei Carabinieri con accento campano o siciliano. La propensione a replicare facilmente l’accento campano la devo ad uno zio di origine napoletana che mi ospitava abitualmente a Roma. È attraverso lui che ho conosciuto la cultura napoletana e personaggi come Totò.

Poi hai iniziato con il teatro.

Ho continuato a doppiare anche negli anni successivi conoscendo i nuovi attori emergenti. Poi, verso i vent’anni, con Salvatore Stangoni, creammo una bella coppia artistica. Recitavamo Non ti pago di Eduardo de Filippo. Anche quella è stata una bella fortuna. Un anno, il sindaco ci chiese di organizzare uno spettacolo per i turisti che si trovavano nella città di Sassari durante le giornate della festa dei Candelieri. Mettemmo in scena Eduardo de Filippo al Teatro Civico e fu un successo incredibile. Cesaraccio (giornalista locale, n.d.r.) titolò la prima recensione La sedia da casa, questo perché il teatro conteneva 398 posti a sedere al tempo e le persone, per poter guardare lo spettacolo, prendevano le sedie nel vicino Bar Peru e le portavano dentro la sala. Ancora era permesso!

L’allora direttore Rai Sardegna, Michelangelo Cardellicchio, venne a vederci e finito lo spettacolo ci raggiunse dietro le quinte e ci propose un progetto di lavoro. Da lì nacque il primo programma che facemmo insieme, dagli studi di Sassari. Ci chiese di riportare il varietà in Rai, in radio, e ci teneva molto al fatto che si registrasse a Sassari. Ci fece lavorare per diversi anni sino a quando capitò un “incidente”.

Cosa capitò di preciso?

Quell’anno il sindaco di Sassari era Fausto Fadda e il sindaco di Cagliari Salvatore Ferrara. Noi, facendo il varietà, prendevamo in giro anche i politici con delle imitazioni. Poiché entrambi i sindaci si candidarono alle elezioni regionali, noi scrivemmo una canzone sulle note de La lontananza di Domenico Modugno, simulando un dialogo acceso tra i due. Pensammo che la trasmissione fosse un successo e invece ci arrivò una telefonata minacciosa di Cardellicchio. Nella nostra giovane testa non pensammo alla par condicio (erano entrambi socialisti) e alle conseguenze della canzone. Finimmo per non lavorare per otto mesi! Poi Stangoni partì per fare il militare e io continuai a fare programmi da solo, anche a livello nazionale. A quel punto trasferii anche gli studi di medicina a Roma. Quando tornai a Sassari, la radio non produceva più programmi simili perciò entrambi ci dedicammo ad altro. Io fui assunto in Rai.

Parlaci ora del tuo ultimo libro Fame. È il terzo papa che incontri, giusto?

Il mio salvatore è Giovanni Paolo II. Quegli occhi e quello sguardo… Non lo dimenticherò mai! L’ho incontrato sei o sette volte.

Come sei riuscito, non credo sia una cosa tanto semplice…

La sede Rai Sardegna è situata proprio sotto il colonnato di San Pietro a Roma. Una mattina passai nella medesima piazza e vidi entrare le guardie svizzere. Pensai che ci fosse anche il Papa. Allora non c’erano grandi restrizioni perciò potei facilmente entrare nella chiesa. Mi misi in un angolo e scoprii subito essere un incontro per gli insegnanti di religione di tutta Italia. Incredibilmente Giovanni Paolo II uscì proprio dal lato in cui mi ero fermato io. Toccò tutte le mani e io ero l’ultimo della fila. Arrivato e me mi guardò, mi strinse forte la mano e andò via. Fu il primo incontro con quello sguardo infinito.

Un’altra occasione di incontro fu quella durante la beatificazione di Antonia Mesina, di Orgosolo. Questo ricordo mi commuove sempre. L’allora prefetto della Casa pontificia, Monsignor Monduzzi, si avvicinò a noi giornalisti e ci disse che il Santo Padre, finita la cerimonia, avrebbe voluto offrirci la colazione. Io ero incredulo!

Quando mi presentarono a lui, gli dissero che avevo da poco avuto un figlio di nome Andrea e che speravo che da grande facesse il cardinale. Wojtyla ovviamente si stupì tanto. E io, per sdrammatizzare, dissi che dopo 25 anni da chierichetto mi sentivo un po’ come un parroco di campagna ma che per mio figlio speravo nella “pantofola rossa”, termine che usavamo per indicare i cardinali. Finita la colazione Monduzzi mi si avvicinò dicendomi che il Papa voleva salutarmi. Ancora più stupito mi diressi verso il Papa e vidi che si avvicinava a me anche Suor Tobiana (una delle aiutanti di Giovanni Paolo II) con un pacco di cartone. Lei scartò un pacchettino che conteneva la statuetta del presepe – eravamo prossimi al Natale – la passò al Papa che me la donò, dicendo: «Questo presepe è fatto dai bambini del Messico. Questo è il regalo del Papa per il cardinale Andrea». Io ho pianto! Sono undici pezzi, li ho tutti conservati. Incredibile!

E poi ci furono altri incontri di cui dicevi…

Sì. Entrai in contatto anche con Navarro-Valls, allora portavoce di Wojtyla. Lui ci spiegò la figura del comunicatore e, nello specifico, del comunicatore del Vaticano. Giovanni Paolo II fu il primo grande comunicatore.

Anche Papa Francesco ha una grande personalità. Iniziai a conoscerlo quando la Rai mi chiese di preparare un documentario quando ancora era cardinale. Lui, al tempo, non abitava nella curia di Buenos Aires ma in un piccolo appartamento. Il fine settimana raccoglieva del cibo e lo portava nelle Villas, le zone più povere della città, cucinava e mangiava con tutti. Il mio progetto però si fermò.

Hai collaborato con tante altre persone per la stesura del tuo libro, giusto?

Sì e ci sono state tante personalità che mi hanno colpito. Il 16 ottobre mi trovai a Roma, giornata che l’ONU ha istituito come quella dedicata all’alimentazione. Durante una delle riunioni tra gli stati mondiali, parlò David Beasley, attualmente direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale, il quale ammonì alcuni grandi paesi (che si gloriavano di aver inviato aiuti alimentari) per non aver ascoltato le vere richieste dei paesi africani. Ci fu il gelo. Beasley raccontò poi che in Yemen aveva visto letteralmente un bambino morire di fame. Che l’ospedale in cui lo portò aveva spazio solo per 20 bambini ma che purtroppo ne arrivavano 50 al giorno. Inevitabilmente 30 di loro non ce l’avrebbero fatta.

Lì ho capito che avrei dovuto parlare di questo nel mio libro. Di queste figure.

È stato difficile incontrare Beasley?

Ho cercato cocciutamente in tutti i modi di avere un’intervista con Beasley. La difficoltà di ottenere un incontro con lui è molto simile a quella di incontrare il Papa. E devo ringraziare tantissimo la collega della FAO che mi ha aiutato ad entrare in contatto con lui e con illustri economisti italiani. Mi hanno fatto prendere coscienza di come in pochissimo tempo ognuno di noi possa diventare povero, in soli due anni.

Una “presa di coscienza” che ti ha fatto senz’altro riflettere…

Si parla di compromissione. Il primo stadio in cui ci troveremo, a causa di un fattore scatenante come la perdita di lavoro, un lutto o una separazione è la preoccupazione di cercare cibo. Si entra, anche psicologicamente, in uno stadio di confusione. Si smetterà di comprare, per esempio, carne pregiata e si opterà per il macinato, più scarno a livello nutritivo. Per questo parliamo di compromissione della qualità del cibo.

Ben presto ci si accorgerà di non avere la possibilità economica di acquistare quotidianamente il macinato, perciò lo si sceglierà solo due volte alla settimana. A questo livello ci troviamo nella compromissione della quantità di cibo.

Se non dovesse intervenire un fattore positivo come un nuovo lavoro o un aiuto, si arriva alla malnutrizione clinica.

Per il mio libro ho avuto la possibilità di intervistare personalità di estremo rilievo, oltre a quelle già citate. Ho premuto per avere il presidente del Burkina Faso, un medico dell’OMS e la responsabile della salute dell’OMS. Mi sono imposto di creare un capitolo molto duro ma con l’obiettivo di mostrare cosa succede ad un corpo umano che muore di fame. Il corpo che non riceve cibo mangerà se stesso, i suoi muscoli, i suoi organi.

E poi sei arrivato a Papa Francesco…

Ho pensato che sopra tutte le voci ci volesse quella di Papa Francesco, non solo per la mia fede cattolica ma perché è una voce più che autorevole in materia. Questa volta sono arrivato al Papa in un modo molto particolare. Nel momento in cui avevo perso tutte le speranze, incredibilmente ho trovato una busta da parte della Prefettura della Casa pontificia in cui mi si confermava un appuntamento privato!

L’incontro si è tenuto nella biblioteca vaticana, un regalo nel regalo per me. Attraversando le illustri stanze del Vaticano, tra curiosità e ammirazione, mi sono reso conto di attraversare letteralmente la storia. Mi sono chiesto con quale stato d’animo, i grandi della Terra, quelli ricchi ma anche quelli più poveri, giungessero ad incontrare quello che Stalin definiva “un uomo senza legioni e senza militari” ma armato solo della forza della parola.

Mentre aspettavo, si è aperta la porta ed è uscito un uomo vestito di bianco che mi ha detto: «Eccomi qua!».

Un uomo incredibilmente semplice, vero?

Sì, incredibile. Si è addirittura fatto mettere una sedia accanto alla mia per poter parlare meglio. Non ha voluto l’anteprima delle domande, è stato un grande atto di fiducia. Gli è bastato conoscere il tema dell’incontro.

Hai anche registrato la conversazione?

È stato lui a volere che la registrassi.

Io per delicatezza ho evitato di porgli alcune domande calde e invece è stato lui ad affrontare i discorsi più complessi: si è parlato dei dati mondiali relativi alle armi e quelli relativi alla cosmetica, che lui ha definito “la lussuosità”.

Andando via mi ha stretto forte la mano e mi ha chiesto un favore, dicendo: «Vada fino in fondo, perché quando certe cose le diciamo noi, uomini di chiesa, sembrano un atto dovuto, ma è quando le dite voi, laici, che prendono vigore. E stia attento perché considerati gli argomenti che abbiamo trattato, molti le metteranno i bastoni fra le ruote. Lei mi deve fare la promessa di andare fino in fondo e poi mi porta il libro qui».

Sei andato fino in fondo?

Sono andato fino in fondo. Inoltre, partendo dalla sua idea che noi giornalisti impersoniamo oggi quello che nel Vangelo era la figura del “buon samaritano”, ho voluto riportare una sua frase nella controcopertina: «Vede, il pericolo è che, poco a poco, diventiamo immuni alle tragedie degli altri e le consideriamo come qualcosa di naturale. Sono così tante le immagini che ci raggiungono che noi vediamo il dolore ma non lo tocchiamo, sentiamo il pianto ma non lo consoliamo, vediamo la sete ma non la saziamo. E mentre cambiano le notizie, il dolore, la fame e la sete non cambiano, rimangono».

E poi, un’altra cosa molto carina è stata quando gli ho detto: «Lo so, Santità. Bisogna mettersi nei panni degli altri. » e lui mi ha risposto: «No, non proprio nei panni degli altri. Nel mio paese si dice in un modo diverso. » e mi ha dato questa lezione: «Se io ho la taglia 52, lei la 50 e lei ha freddo io le posso dare la mia giacca taglia 52, magari ci starà un po’ largo ma si copre. Se io ho freddo e lei mi dà la sua giacca taglia 50, ci starò un po’ stretto ma mi copre. La frase giusta è: bisogna mettersi nelle scarpe degli altri. Lei ha mai provato a mettere una scarpa di un numero più grande o di un numero più piccolo? Non si cammina!».

È di una semplicità e simpatia incredibile!

E l’ultima cosa, quando ci siamo lasciati – sapete che tra un incontro e l’altro, anche per i capi di stato, ci sono tempi contingentati e, di solito, uguali per tutti – il prelato che ci accompagnava all’uscita ha guardato l’orologio e ha detto: «Però… un quarto d’ora più di Trump!».

Perché la fame viene usata come un’arma di guerra? O quando viene usata come un’arma di guerra?

Per soggiogare. Per governare.

È uno strumento delicato, quindi…

Certo. Se tu fai mancare il cibo per sostentarsi, la gente fugge. La gente fugge per tre cose importanti: per la fame, per la guerra e per le condizioni climatiche. Infatti Papa Francesco dice che bisognerebbe riuscire a bloccare o almeno a rallentare il traffico delle armi. Sai quanto si è speso nel 2018? 1739 miliardi di dollari e la spesa aumenta ogni anno del 225%. Guarda anche i telegiornali, i giornali e i periodici. Parlano della guerra solo quando ci sono fatti eclatanti. Per esempio, in Siria c’è una situazione drammatica ma difficilmente troverai titoli dedicati. Il dato più tragico dell’UNICEF del 2020 è che muoiono cinque bambini al minuto nel mondo per cause come fame, denutrizione e guerre. Noi siamo qui assieme circa 90 minuti, facendo i conti, sono morti 450 bambini.

A pensarci vengono i brividi. Sembra una cosa impossibile!

Papa Francesco dice che se riuscissimo almeno a rallentare la spesa per gli armamenti, se riuscissimo a far continuare a vivere le persone nei propri paesi, come in Burkina Faso, contribuendo alla realizzazione di infrastrutture come i semplici acquedotti, aiutandoli a creare una vita sociale, si otterrebbero grandi risultati. Già in molte zone dell’est ci si è orientati a costruire non megalopoli come Shangai ma città “a misura d’uomo”, di 200 o 300 mila persone, in prossimità dei poli industriali o aree coltivabili. Città con con servizi e con strade che in poco tempo danno accesso all’entroterra. Non creando delle zone dormitorio però e neanche facendo speculazioni edilizie in terreni non adatti all’edificazione. È necessario rispettare la natura e sfruttare le risorse locali, non creando disparità nella distribuzione delle stesse tra i paesi.

Bergoglio riesce a spiegare i concetti con molta semplicità, confermi?

Assolutamente sì. Ad un certo punto mi ha detto, cogliendomi di sorpresa: «Lei cosa mangia? Quanto mangia? Per esempio, lei quante uova mangia, due? E perché ne cucina quattro? Non serve. E quelle che non ha mangiato, se le mangia la notte o si fa la frittata domani? Le butta? E questo abito che ha? L’anno prossimo, ne compra uno nuovo perché questo non le va bene? È la lussuosità!». Il senso del suo discorso non era certo quello di bloccare l’industria ma di regolare i consumi.

Vi mostro anche – e mi dispiace che i lettori non possano vedere – sia il braccialetto usato da Medici senza frontiere per valutare lo stato di gravità della denutrizione dei bambini ma anche i pasti confezionati che posseggono tutti i principi nutritivi essenziali e che costano solo tra i cinque e i dieci centesimi di euro.

Non si governa solo con la paura ma anche con la fame…

Certo, con le armi e con la fame. Sono molti i modi per uno stato di ottenere aiuti economici o agevolazioni fiscali. Se lo stato è democratico e capace di gestire in modo oculato e razionale i fondi, sarà anche possibile realizzare le infrastrutture essenziali. Se, al contrario, parliamo di stati dittatoriali, la cosa si complica ed è molto probabile che molte di quelle opere iniziate non vengano concluse e i fondi vengano destinati ad altro.

Quindi un settimo della popolazione mondiale muore di fame, corretto?

Purtroppo sì. E non è certo se nel 2030 si riesca a raggiungere l’obiettivo “Fame zero”.

Nelle presentazioni del mio libro ho sempre voluto che ci fossero delle testimonianze relative alla situazione locale. A Sassari, nel periodo del primo lockdown per il Covid 19, c’è stata, per esempio, una vendita incredibile di cibo per cani. Uno dei testimoni mi ha rassicurato però che nessuno è rimasto senza un piatto. Tutte le persone che si sono rivolte alla Caritas, purtroppo in numero sempre crescente, hanno ricevuto un pasto. E quelle che avevano timore a mostrarsi nelle sedi, hanno ricevuto dei pasti a casa.

Quello che ho imparato è che in caso di dolore bisogna urlare e piangere, se sentiamo di doverlo fare, non bisogna nasconderlo.

Il tuo libro è stato anche premiato, giusto?

Ha ricevuto due premi internazionali. Il primo è Book for peace che mi è stato consegnato lo scorso settembre a Roma. Sono 30 istituzioni mondiali, compreso l’ONU, che patrocinano questo premio. Sono stati premiati anche tanti politici e sportivi internazionali. Per la letteratura, nel settore saggistica, il primo classificato, su 3000 titoli di 200 case editrici in tutto il mondo, è stato il mio libro Fame. Ne sono davvero felice.

L’altro incontro si sarebbe dovuto tenere al Bookcity di Milano. Non sappiamo ancora se la fiera si trasferirà online. Ad ogni modo, sono molto fiero di aver ricevuto una menzione speciale dall’associazione umanitaria francese Action contre la faim che premia i libri che, a livello mondiale, parlano della fame.

Mi è stato anche chiesto di portare il libro nelle scuole, ma per via della didattica a distanza e delle limitazioni attuali non sappiamo ancora se sarà possibile.

foto: Mariano Marcetti